![]() Wohnen in Niegripp

Wohnen in Niegripp

Das Bauwerk ist solide und energetisch auf einem hohen Stand. Der nachträgliche Anbau eines lichtdurchfluteten Wintergarten`s und die Gewinnung und Speicherung von elektrischer Energie mittels Photovoltaik haben mit dazu beigetragen, dass wir fast autark wohnen. Zusätzlich haben wir dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung verbaut.

Das Besondere an Niegripp ist seine Lage; umgeben von der Elbe, dem Niegripper- und dem Mittelsee, dem Niegripper Altkanal und dem Elbe- Havel Kanal. Geografisch wohnen wir (fast) auf einer Insel.

Die Einwohnerzahl Niegripps vergrößert sich ständig. Am Niegripper See sind in den letzten Jahren zwei neue Baugebiete mit schönen Einfamilienhäusern entstanden. Ein weiteres größeres Baugebiet entsteht in unmittelbarer Nähe am Mittelsee.

Wir wollen mit einem Blick in die Geschichte hinzufügen, dass bereits der Erzbischof Adalgot von Osterburg, ein Enkel des Adalgot von Veltheim und Gründer des Nicolaistifts in Magdeburg um 1100, beim Versuch die östlichen Anwohner der Elbe- im heutigen Jerichower Land- zu christianisieren erwartungsfroh feststellte:

"Die Heiden hier sind übel, ihr Land

aber höchst ergiebig an Fleisch, an Honig, an Mehl … an Vögeln.

Und wenn es sorgfältig bebaut wird, wird ein solcher Ueberfluss an

allem Wachstum aus der Erde sein, dass kein Land mit ihm

verglichen werden kann. Das sagen die, die es kennen. Deswegen, Ihr

Sachsen, Franken, Lothringer, Ihr ruhmvollen Flandrer, Bezwinger

der Welt, hier könnt Ihr Eure Seelen erretten und – wenn Ihr wollt

– das beste Land zum Siedeln bekommen."

Niegripp vergrößerte in den letzten Jahren seine Einwohnerzahl; denn

Niegripp hat einiges zu bieten:

> den Sportverein

BLAU_WEISS Niegripp e.V.mit den Abteilungen

Fußball, Kanu, Frauensport und weiteren Sportgruppen,

> einen rührigen Heimatverein und

> den bekannten

Karnevalsverein NCC.

In Niegripp gibt es eIne Grundschule, einen Kindergarten, zwei

Gaststätten und eine kleine Verkaufstelle.

Mit Hilfe von Fördermitteln und großem Engagement des Heimatvereins

"Niegripper Heimatfreu(n)de zwischen

Fluss und See e.V." entstand an der Stelle des

ehemaligen Konsums ein neues Gebäude für die kulturelle Arbeit in

Niegripp.

Bilderreihe aus den letzten Jahren

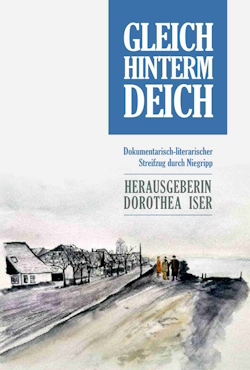

Über den Ort, seine Geschichte und seine Bewohner entstand

ein

aufschlussreicher dokumentarisch- literarischer Streifzug..

GLEICH HINTERM DEICH

Iser- Verlag (ISBN 978-3-946219-45-3)

------------------------------------------------

Lebendige Geschichte von Niegripp

Wichtige

Daten auf einen Blick